de "La vida austera"

Buenos Aires-fines de mayo - pasó el calor. Cierto frío y humedad en el ambiente... Cierto frío, presagio de nieve en la montaña. Decido viajar. Tramito con el hombre de las llamas unos caballos con alforjas grandes. Tramito: martes al mediodía en Río de los Sauces.

Ese día por la mañana un avión me deja en Córdoba. Llovizna. Cierto frío está presente. Huyo a la terminal de colectivos. Subo al primero que me dejará en el paraje de las altas cumbres. Como en todos los otros viajes recién allí mi respiración comenzará a apaciguarse. Como en todos los otros viajes, allí, en lo de Canda, sólo faltará esperar a que llegue el hombre del caballo, saludar, llenar las alforjas, montar y desaparecer por el sendero, dejarse tragar por la roca, trasponer esa frontera de los hombres de afuera, de los de auto por la ruta.

Estoy allí. Como en todos los otros viajes llego antes que el caballo. Una neblina negra borra el paisaje, la lluvia persiste y es cada vez más fría. Presagios de nieve y de que no vendrán. Mi respiración vuelve a alterarse. Camino por la pieza de la Canda, salgo, me mojo, miro el cielo y la boca del sendero. Vuelvo a entrar. Así varias veces. Mi corazón se inquieta y teme. Empiezo a odiar al hombre de las llamas. Hice mil kilómetros para estar en el lugar indicado, a la hora señalada, él lo sabe y sabe que yo sé que lo sabe, y sabe además cuánto me importa.

Y el hombre de las llamas al que he empezado a odiar no viene y el caballo del hombre de las llamas tampoco viene.

Mediodía del siguiente día: el escenario y el clima, los mismos. El frío, la llovizna, presagios de una nieve cada vez más próxima. Tramito con la escuela. Otro hombre con caballos vendrá por mí. Sólo tengo que esperar. Sé que sólo tengo que esperar que llegue Ramón antes de que la nieve se interponga infranqueable entre la pampa y yo.

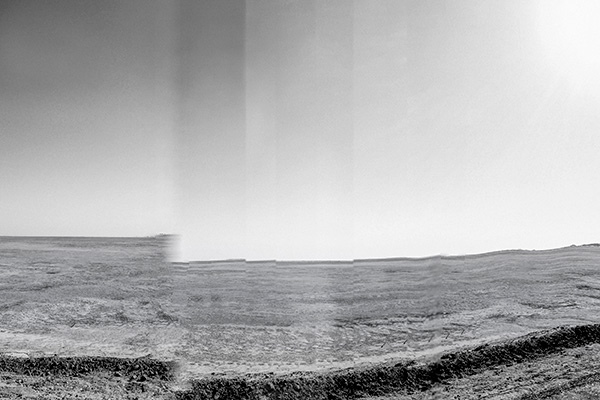

Cargamos las alforjas, nos abrigamos hasta los ojos, nos internamos en el sendero. Estoy en camino. Soy otra. Respiro hondo, pausado. El corazón salta, el viento estalla en la cara. Estamos en la costa de la pampa. Un caballo blanco pasta en un paisaje blanco. La nieve, con nosotros. Ya no importa: hemos atravesado la muralla de roca, el punto de no retorno.

Me instalo en casa de Marcelo y Norma. Una niña de 11 años será mi compañera. Pasearemos. Por las noches inventaremos ceremonias de interior.

Esa noche nevó y nevó al día siguiente y durante varios más. Viví la nieve, me maravilló su belleza. Su rigor me reflejó frívola, me hizo avergonzar y arrepentir por haberla deseado y buscado con vehemencia. Vi correr pastores desesperados tratando de salvar cabritos que empecinados en nacer morían ateridos. Vi ancianos entristecer y enfermar por el frío y el encierro.

Escuché a la Abuela Ignacia quejarse desde la cama.

La escuché hablar del cansancio de la vida y de la necesidad de adelantar el festejo de los noventa años, por las dudas muera antes.

La escuché en algunas historias de poseídos y de pactos con el diablo: - había un hombre que no era igual que todos los crestianos, no mi’jita, no, él no tenía que salir a buscar la hacienda como todos los crestianos. No, el hombre tenía un toro negro. El toro subía a una loma y balaba. Balaba el toro en la loma y la hacienda se juntaba. El día que el hombre murió, el toro y toda la hacienda se desintegró.

Fotografié a Marcelo enseñando al Guillo, su hijo de dos años, a juntar valor para hincar el cuchillo en el gañote de un chancho o de una vaca. Escuché a la madre y a las niñas de la casa, enseñar al niño a sentir piedad por los animales que acababan de matar.

Empecé a aburrirme del frío y del encierro al que me condenaba la blancura del paisaje. Era tiempo de regresar. Había que esperar una tregua. Cabalgaría por la pampa transformada en desierto helado. Atravesaría el filo del muro de piedra. Las patas del caballo dejarían de hundirse en la masa blanda para empezar a patinar cuesta abajo sobre el hielo de la senda. Así hasta la casa de Canda.

La nieve, allí afuera, convocaba al festejo de los hombres con auto. Paraban en lo de la Canda, corrían, se revolcaban, reían. Se tiraban con bolas hasta cansarse, hasta hacer un muñeco que instalado en alguna parte del automóvil bajarían a la ciudad como trofeo y como ofrenda.

Cristina Fraire, junio de 1996.

Cristina Fraire

ver más sobre Cristina Fraire